![]() iemand versteht meine Wetzsteine des Bewusstseins

iemand versteht meine Wetzsteine des Bewusstseins

Stahlplatten mit einfacher Geometrie lasse ich übereinander auf eine Bodenplatte heften. Die Anordnung ist egal und gleicht einem chinesischen Legespiel in 3D. Ratzfatz Bordellfarben und willkürlich Preise drüberwürfeln et voilà ein Raumknoten, ein Zeichen des von unsichtbaren Kräften durchwirkten Raumkontinuums, ein Möbel für die Welt

konsultiert mich wie einen Sozialhelfer zur Einrichtungs- und Farbberatung so wie ihr einen Ingenieur zum Brückenbau hinzuziehen würdet

Schönheit erschließt sich natürlich nur jenen, die ihr gewachsen sind, oder fühlt ihr nur Platzangst?

heutige Plätze, contemporane Navonas, Markusse, Della Signorinas und Dell Campos brauchen Informel und Kolossal, denn dann werden Passanten stehenbleiben und automatisch anheben zu deklamieren, wie einst am Areopag, sie werden demokratisch streiten auf der Agora ihrer attischen Polis, so wird Gesellschaft geboren

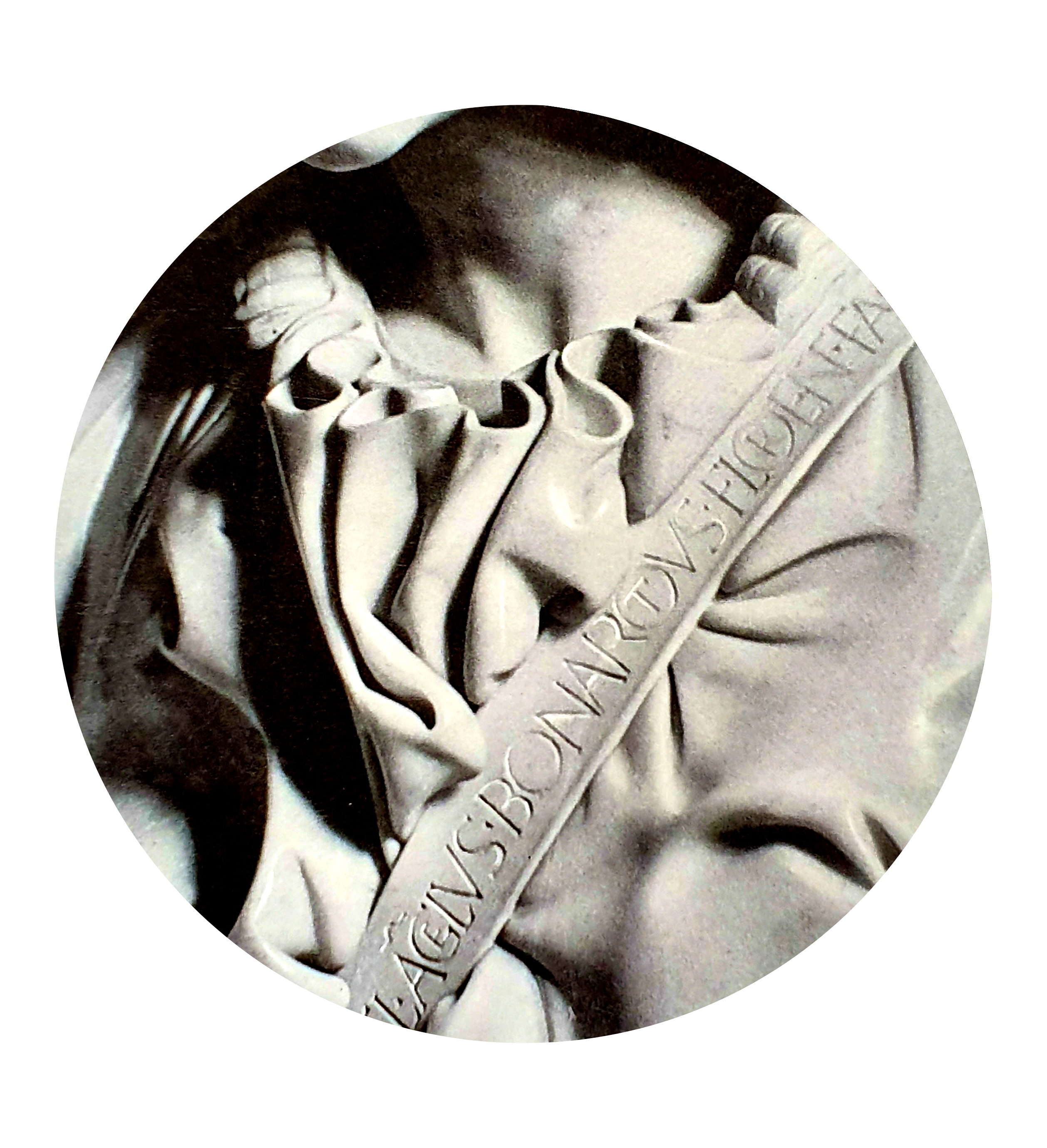

1Michelangelos Weg zum Ruhm war kurz. Bereits mit 24 Jahren vollzog er den Schritt vom beachteten Talent zum gefeierten Vorbild. Giorgio Vasari, der die maßgebliche Biografie des Künstlers publiziert hat, sah diesen Wendepunkt in der Fertigstellung von dessen erstem großen Werk, der Römischen Pieta. Unerkannt, so Vasari, habe sich der junge Florentiner unter eine Gruppe von Besuchern aus der Lombardei gemischt, um vor seiner bewunderten Marmorgruppe vernehmen zu müssen, dass diese dem Mailänder Bildhauer Cristofero Solari zugeschrieben wurde. Daraufhin sei er bei Nacht mit einem Licht in die Petronilla-Kapelle von Alt-ST. Peter zurückgekehrt, um in den Lederriemen der Muttergottes heimlich die Signatur zu meißeln: „Michelangelo Buonaroti aus Florenz machte dies“ („MICHAEL.A[N]GELUS.BUONAROTVS.FLORENT[INUS].FACIEBA[T]“).

So aufschlussreich diese Geschichte klingt, so ist sie doch kaum glaubhaft, weil derart präzise Schriftzeichen nicht in einer Nacht hätten eingemeißelt werden können. Vermutlich hat Vasari sie erfunden, um Michelangelos in Marmor gefasster Selbstdarstellung den Schein einer Berechtigung zu geben. In jedem Fall hatte dieser eine solche Selbstbekundung nur einmal nötig, weil seine künstlerische Handschrift nun unverwechselbar geworden war; keine seiner weiteren Skulpturen und auch keine seiner Malereien ist signiert.

Eine eigene, für Michelangelos gesamtes Œuvre programmatische Bedeutung liegt in dem Wort „faciebat“. Die Wahl des Imperfekts („er machte“) bezieht sich auf einen Passus aus der Naturgeschichte von Plinius d.Ä. Bereits im ersten Buch dieser umfassenden Enzyklopädie der Antike geht der Autor auf die Problematik der Künstlerinschriften ein. Wer von der Vollendung seines Werkes überzeugt gewesen sei, habe, so Plinius, das Perfekt eingesetzt: „fecit“ („er hat gemacht“). Mit dieser Vergangenheitsform, die dem eigenen Opus den Charakter der Vollendung zusprach, sei für den Künstler jedoch die Gefahr verbunden gewesen, als anmaßend und arrogant zu gelten. Das auf diese Weise gekennzeichnete Werk habe es daher in der Regel schwer gehabt, Anerkennung zu finden.

Berühmte Künstler wie Apelles oder Polyklet, so Plinius, hätten bei der Signatur ihrer Werke das Imperfekt genutzt: „Apelles faciebat“ („Apelles machte dies“). Mit dieser Bezeichnung einer unabgeschlossenen Vergangenheit des Imperfekts bezog sich Michelangelos Signatur auf die Bescheidenheitsform des Nicht-Vollendeten. Mit dieser Geste der modestia war das solcherart bezeichnete Opus nur als Momentaufnahme eines prinzipiell weitergehenden Prozesses ausgewiesen. Es kann nicht abgeschlossen werden, sondern befindet sich in einem latenten Zustand der permanenten Vollendung. […]

Im „FACIEBA[T]“ steckt der gesamte Michelangelo. Kühn in seiner Anmaßung, nutzt er das Gewand der Muttergottes zur Werbung für sich selbst. Im selben Moment aber bekennt er die eigene Unterworfenheit unter eine Form, die noch in der Vollendung weitertreibt. Von diesem Beginn an bis zu seinem letzten Knüpfelhieb mit fast neunzig Jahren wird Michelangelo dieser Doppelbewegung ausgesetzt sein. Seine Signatur war das Lebensmotto eines Künstlers, dem es gegen die Natur ging, Vorgaben umzusetzen, Festlegungen zu bestätigen, Beschränkungen anzunehmen und Normen zu bekräftigen.

- MICHELANGELO, Horst Bredekamp, Wagenbach, 2021 ↩︎